在福建省泉州市洛阳江入海口处,一座长834米、横跨江海的宋代石桥静卧千年。这座始建于北宋皇祐五年(1053年)的洛阳桥,以“海内第一桥”之誉位列中国古代四大名桥,更作为“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”22处遗产点之一,成为世界认识中国海洋文明的窗口。如今,这座千年古桥正以文化赋能与科技守护的双重力量,续写着“人、桥、城”共生的新篇章。

技术奇迹:古代智慧与现代科学的对话

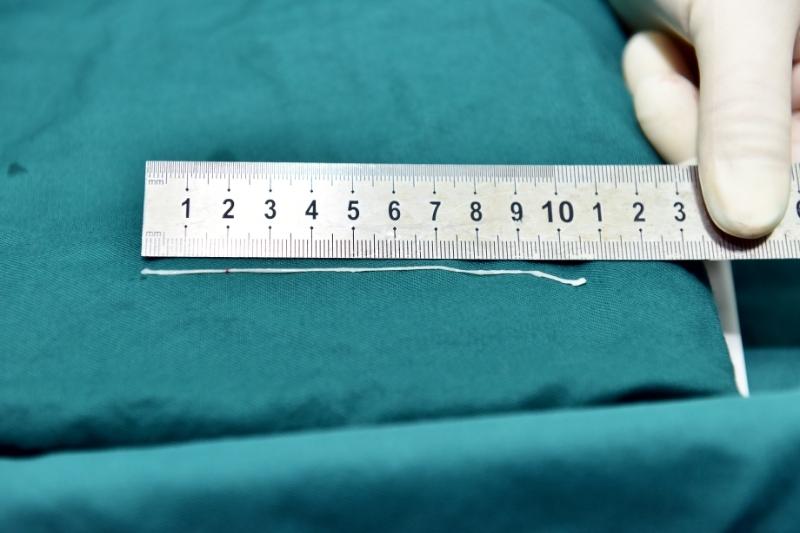

洛阳桥的建造堪称宋代工程技术的巅峰之作。面对洛阳江“水阔五里,波涛汹涌”的挑战,泉州太守蔡襄带领工匠首创“筏形基础”——沿桥址抛掷数万方石块形成矮堤,再于其上砌筑桥墩。为抵御潮汐冲击,桥墩采用“船形设计”,两端尖削如舟,分流效果显著。更令人惊叹的是“种蛎固基”法:工匠在桥基养殖牡蛎,利用其分泌的胶质将石块黏合成整体,这一“生物加固”技术比西方类似实践早七个世纪。

2025年,洛阳桥的科技守护再升级。桥体安装的48个智能传感器实时监测沉降、位移及应力变化,数据同步至泉州文化遗产保护监测平台。洛江区文旅局负责人介绍:“通过AI算法分析,我们能提前三个月预警结构风险,去年成功规避了两次台风可能造成的损害。”桥畔的洛阳桥遗产展示馆内,全息投影技术复原了宋代建桥场景,游客可“穿越”至嘉祐四年(1059年),见证1200名工匠如何用“浮运悬机架桥”法将200吨重的石梁架设完成。

文化地标:从交通枢纽到精神图腾

洛阳桥不仅是工程奇迹,更是泉州海洋文化的象征。桥南的蔡襄雕像身着宋代官服,目视江海,见证着这座城市从“东方第一大港”到世界遗产之城的蜕变。桥身的月光菩萨塔、石将军像等28处佛教造像,与桥北的玄妙观、桥南的真君庙共同构成“宗教走廊”,印证了宋元时期泉州“半城烟火半城仙”的多元信仰。

2024年春节,洛阳桥迎来申遗成功后的首个旅游高峰,单日游客量突破4万人次。桥南古街改造后,非遗工坊、茶文化空间与闽南古厝相映成趣,游客可体验簪花围、拍胸舞等非遗项目。来自上海的游客张女士感慨:“走在桥上,脚下是宋代石板,眼前是现代灯笼,耳边是渔民挖海蛎的欢笑声,这种时空交错感太震撼了。”据统计,2024年洛阳桥带动洛江区旅游收入增长37%,成为“一桥带火一座城”的典范。

生态守护:古桥与红树林的共生密码

洛阳桥的生态价值同样引人注目。桥畔的600公顷红树林是东亚—澳大利西亚候鸟迁徙路线的重要驿站,每年有超过5万只候鸟在此栖息。为平衡保护与开发,泉州实施“桥—林—滩”协同治理:在桥墩周围设置生态缓冲区,禁止渔船靠近;通过潮汐通道调控,维持红树林适宜水位;与厦门大学合作开展牡蛎礁修复,恢复桥基生物固着功能。

“现在桥墩上的牡蛎壳比宋代更厚实,这说明生态修复见效了。”泉州湾河口湿地自然保护区管理处主任指着监测数据说。2025年,洛阳桥生态观测站记录到黑脸琵鹭、勺嘴鹬等珍稀物种频次显著增加,印证了“古桥保护—红树林修复—生物多样性提升”的良性循环。

未来展望:世界遗产的活化样本

站在洛阳桥上远眺,台商投资区的现代化楼宇与古桥形成奇妙对话。洛江区正规划建设“洛阳桥海洋文化公园”,整合桥、林、滩、古街资源,打造沉浸式海洋文明体验区。同时,泉州与意大利威尼斯、埃及亚历山大港等世界遗产城市建立合作,联合申报“海上丝绸之路桥梁体系”跨国遗产项目。

“洛阳桥的魅力,在于它既是历史的见证者,也是未来的参与者。”联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖评审专家如此评价。从宋代工匠的智慧到当代守护者的创新,这座千年古桥正以开放姿态,向世界讲述中国海洋文明的故事——那里有惊涛骇浪中的坚韧,有多元文化交融的包容,更有人与自然和谐共生的永恒追求。

未经允许不得转载:环球视察网 » 请君再看“洛阳桥”:千年古桥的当代回响