2025年8月,上海某活动现场,歌手陈奕迅以一句“真的不是我!但的确很像,我这种脸满街都是——脸是,但喉咙不是!”幽默回应了持续两年的网络热梗“开车撞伍佰”,瞬间引爆社交媒体。相关话题在4小时内阅读量破亿,网友纷纷调侃:“Eason的脸可以撞款,但嗓子绝对是宇宙独一份!”

乌龙起源:一场跨越20年的“角色混淆”

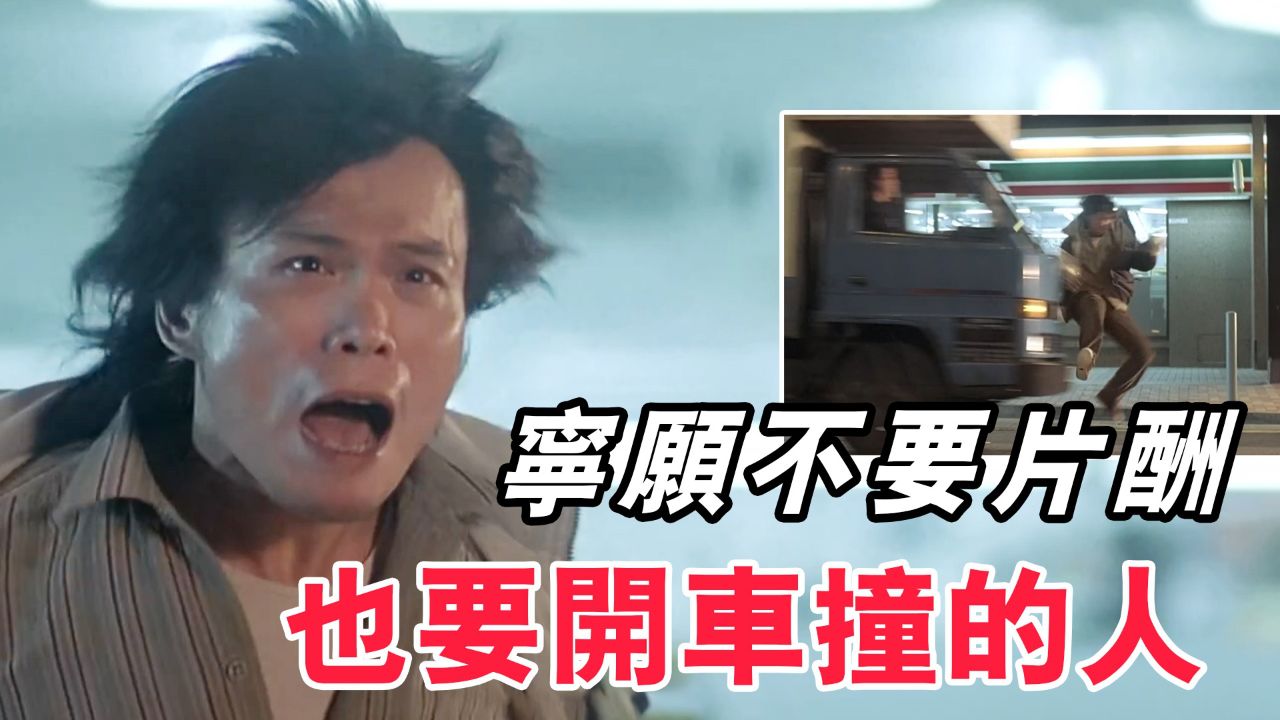

这场误会始于2004年成龙主演的经典电影《新警察故事》。影片结尾的雨夜追逐戏中,伍佰饰演的父亲为给饥饿的儿子偷面包,在逃跑时被一辆货车撞飞。由于货车司机侧脸轮廓与陈奕迅神似,加上像素模糊的镜头,网友在2023年突然“考古”发现这一“巧合”,并衍生出“陈奕迅零片酬客串,自带卡车撞伍佰”的荒诞段子。更有“考据党”翻出片尾字幕中“李伟良”的演员名单,强行关联陈奕迅的英文名“Eason”,让乌龙愈演愈烈。

现场回应:自嘲式辟谣展现高情商

面对粉丝的“灵魂拷问”,陈奕迅在活动现场还原了事件全貌:“当时我在剧组客串,听说要撞的是伍佰老师,兴奋得差点把卡车开沟里!”他模仿卡车启动动作,逗得全场大笑。随后,他透露拍摄细节:“导演喊卡时,我发现伍佰老师躺在地上比耶——原来他戴了护具!”更即兴改编歌词自嘲:“我被冤枉的卡车淘汰~”引发全场大合唱。

这场回应被网友评为“教科书级辟谣模板”。法律专家指出,陈奕迅通过幽默化解争议,既守住了事实底线,又避免了与网络狂欢的正面冲突,展现了成熟艺人的公关智慧。

梗文化背后的集体创作狂欢

从2023年至今,“撞人梗”已衍生出表情包、改编歌曲、周边商品等二次创作。某运动品牌推出印有“脸是喉咙不是”的卫衣,单日销量暴涨300%;短视频平台涌现出“陈奕迅卡车宇宙”系列短剧,将《富士山下》《浮夸》等歌曲与撞车画面剪辑,播放量累计超50亿次。

文化学者分析,这一现象反映了Z世代对经典文化的解构与重构。通过将歌神“降维”为“肇事司机”,网友完成了对权威的消解,同时让《新警察故事》这部20年前的老电影重新进入公众视野。数据显示,该片在梗爆发后,视频平台播放量增长470%,许多00后观众表示“因梗补剧”。

艺人态度:从玩梗到公益的升华

面对持续发酵的乌龙,陈奕迅与伍佰均展现出豁达态度。2023年,伍佰曾在后台笑称:“撞我的是Eason的角色,又不是他本人。”2025年6月,陈奕迅更将“撞人梗”周边收益全数捐赠儿童交通安全基金,并在海口演唱会上呼吁:“如果真有卡车,请用来运送爱心!”伍佰则在上海舞台提醒歌迷:“遵守交规,别学电影里的危险动作!”

这场持续两年的网络乌龙,最终以“没有输家”的结局收场:陈奕迅守护了事实底线,伍佰收获了新的记忆点,网友获得了创作快感,老电影赢得新观众。正如一位00后粉丝在活动现场感慨:“我知道司机不是Eason,但这个梗让20年前的电影活过来了!”或许,这就是娱乐时代最美好的模样——当谣言成为舞台互动的契机,恶意终将化作善意的共鸣。

未经允许不得转载:环球视察网 » 陈奕迅回应“开车撞伍佰”:真的不是,幽默化解网络乌龙