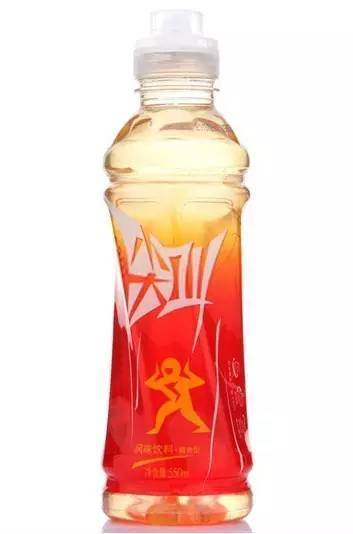

近日,一瓶原价仅5元的红色“尖叫”饮料在二手平台被炒至66元至88元,甚至有卖家挂出8900元一箱的天价,溢价超9倍。这款曾因“腐烂草根味”登上“最难喝饮料排行榜”的饮品,如今却成为收藏市场的“香饽饽”。究竟是谁在为这场荒诞的溢价买单?

稀缺性:限量复刻与停产传闻的双重催化

红色“尖叫”的溢价狂欢始于2024年9月。为庆祝品牌上市20周年,农夫山泉限时复刻1万箱红色“尖叫”,每箱15瓶售价75元,上线3天即售罄。这批被贴上“绝版”“限量”标签的饮料迅速成为二手市场的炒作对象。卖家宣称“最后一批货”“保质期仅剩30天”,甚至将空瓶标价30元,制造出“错过即永失”的紧迫感。

农夫山泉客服证实,红色“尖叫”含人参成分,目前已停产,但未明确表示永久停售。这种模糊的表态进一步加剧了市场猜测,黄牛们趁机囤积居奇,将临期饮料包装成“怀旧投资品”。一位卖家坦言:“去年溢价15元一瓶买的,现在挂88元还有人抢,利润空间巨大。”

情怀经济:从“难喝”到“青春符号”的叙事反转

红色“尖叫”的逆袭,本质是一场精心设计的情怀营销。2004年推出时,其独特的酸苦味曾被消费者吐槽为“兑了风油精的板蓝根”,甚至成为中学生打赌的“惩罚道具”。然而,随着时间推移,这种“难喝”逐渐被解构为“青春记忆的密码”。

社交媒体上,晒红色“尖叫”成为新潮流。小红书用户@奶茶不加糖 发布照片:“68元一口青春,值了!”下方点赞破万,评论区充斥着“求代购”“大佬抢到了”的羡慕声。心理学教授张凯指出:“人对痛苦记忆存在淡化效应,当年的‘难喝’在滤镜下被重新编码为打开青春的钥匙。”商家深谙此道,将超市角落的滞销品包装成“消失的童年符号”,精准击中80、90后的集体怀旧情绪。

资本游戏:限量策略与二级市场的共谋

农夫山泉在这场炒作中扮演了微妙角色。官方虽声明“未授权溢价销售”,但限量复刻策略本身即为二级市场埋下伏笔。1万箱红色“尖叫”的生产成本仅数十万元,却换来微博热搜、短视频刷屏的免费曝光,以及“情怀品牌”的口碑加成。这种“制造稀缺—放任炒作—收割流量”的套路,被光明网评价为“当代营销教科书”。

而二手平台的乱象更暴露出监管漏洞。尽管《食品安全法》要求临期食品显著标注保质期,但卖家通过“绝版”“收藏属性”等话术暗示稀缺性,涉嫌虚假宣传。北京消协已接到多起咨询,正研究是否介入调查。

理性回归:当情怀沦为智商税

红色“尖叫”的天价闹剧,本质是消费主义对记忆的异化。当一瓶临期饮料被赋予“社交货币”属性,其使用价值早已让位于符号价值。正如尼采所言:“当你凝视深渊时,深渊也在凝视你。”消费者为“稀缺性”疯狂时,资本的镰刀已悄然落下。

这场狂欢终将落幕。当保质期截止日临近,当市场情绪消退,那些标价88元的红色“尖叫”注定回归5元的本质。对于消费者而言,与其为“过期情怀”买单,不如约上旧日同学聚个会——真实的记忆,从来不在变质的糖水里,而在人与人的温度中。

未经允许不得转载:环球视察网 » 谁在为红色“尖叫”饮料的溢价买单