7月21日,武汉东湖学院胜美志愿服务队在贵州省毕节市纳雍县厍东关彝族白族苗族乡下厂村营脚小学开展“三下乡”支教活动。针对当地英语教育基础相对薄弱的实际情况,服务队以英语启蒙为核心,创新融入京剧、皮影戏等传统文化元素,打造“传统文化+英语”特色课程体系,为山乡学子搭建起文化传承与语言学习的融合平台。

营脚小学所在村寨民族文化底蕴深厚,但受教学资源限制,英语教学长期面临“抽象化、被动化”难题。志愿者团队立足这一现状,将孩子们熟悉的传统文化作为语言教学的载体,通过沉浸式体验让英语学习变得生动可感,实现“以文化为桥,促语言习得”的教学目标。

志愿队成员讨论教学方案

在“国粹京剧+英语”课堂上,志愿者周宇涵从“生旦净丑”四大行当切入,借助“看图识行当”互动游戏引导学生认知角色特征,同步讲解“positive(正面的)”“female(女性)”等对应英文词汇。课堂播放融合京剧唱腔与英语歌词的《If You Feel My Love》时,独特的艺术形式迅速调动起孩子们的热情,大家跟着旋律轻轻摆动身体。志愿者结合积分奖励机制,鼓励学生模仿“云手”“亮相”等经典京剧动作,原本腼腆的孩子纷纷参与,在肢体表达中自然吸收语言知识,课堂氛围活跃热烈。随后播放的京剧英语动画短片,进一步帮助孩子们理解“唱念做打”等专业术语的英文表达,深化对文化与语言融合的认知。

志愿者周宇涵与学生一起模仿京剧动作

志愿者周宇涵与学生展示脸谱图案

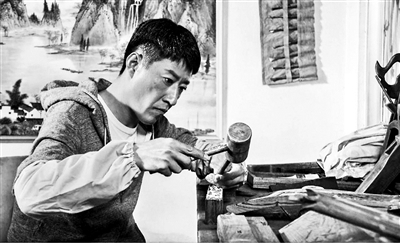

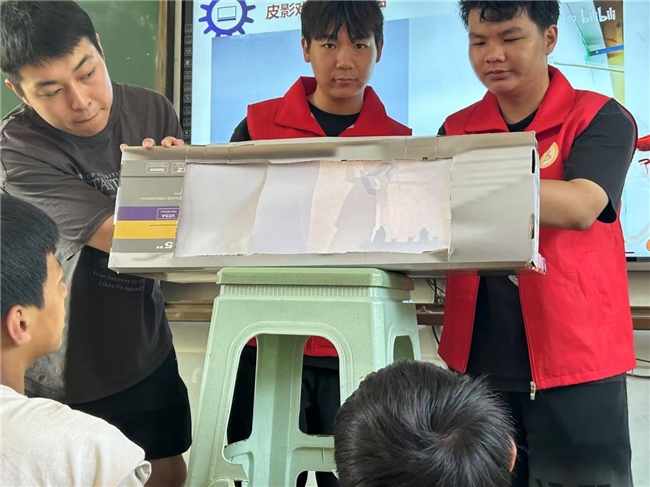

“非遗皮影戏”课程则构建了另一种生动的教学场景。志愿者以“光影魔术”引发学生兴趣——幕布后灯光亮起,色彩斑斓的皮影人物在操控下灵动展现,瞬间吸引了孩子们的注意力。讲解环节中,志愿者既介绍皮影戏“始于西汉、兴于唐、盛于清”的历史脉络,又穿插“shadow(影子)”“carve(雕刻)”等英文单词;展示驴皮雕刻、矿物上色等传统工艺时,用简单英语短句描述操作步骤,让孩子们在感受传统技艺魅力的同时,自然吸收语言知识。当志愿者用皮影演绎简化版《嫦娥奔月》,并引导学生用“moon(月亮)”“fly(飞)”等单词互动时,课堂成为文化与语言交融的乐园。

图为志愿者现场演绎皮影戏

这种创新模式打破了传统教学壁垒:以英语为媒介解读京剧艺术的韵味,用皮影戏场景承载基础词汇,既让“生旦净丑”“雕镂敷彩”等民族文化精髓变得可触可学,又让英语从抽象符号转化为鲜活的交流工具。教学效果显著——不少原本畏惧开口的孩子,敢于在模仿京剧动作时大声说出对应英文单词;在皮影戏互动中,主动用新学短句描述画面。孩子们眼中的光芒,既包含对传统文化的好奇,也洋溢着语言表达的自信。

胜美志愿服务队指导老师康胜美表示,营脚小学所在村寨的少数民族文化是宝贵的教育资源,将京剧、皮影戏等国粹与之结合,融入英语教学,旨在让孩子们在多元文化碰撞中建立认知:“既要守护民族文化根脉,明晰‘我是谁’;也要通过语言工具拓宽视野,懂得‘向何处去’。”

如今,在营脚小学的课堂上,传统文化不再是书本里的古老符号,英语也不再是枯燥的背诵任务。京剧与英语的碰撞、皮影戏与词汇的融合,让民族艺术得到鲜活传承,也让孩子们在文化自信的滋养中,实现语言能力与综合素养的双重提升。这种“扎根传统、面向世界”的教学实践,为乡村教育创新注入了活力,也为文化传承与语言启蒙的融合提供了有益探索。(文/摄:王鹏)

未经允许不得转载:环球视察网 » 胜美志愿服务队创新教学模式 让传统文化与英语在山乡课堂共焕光彩