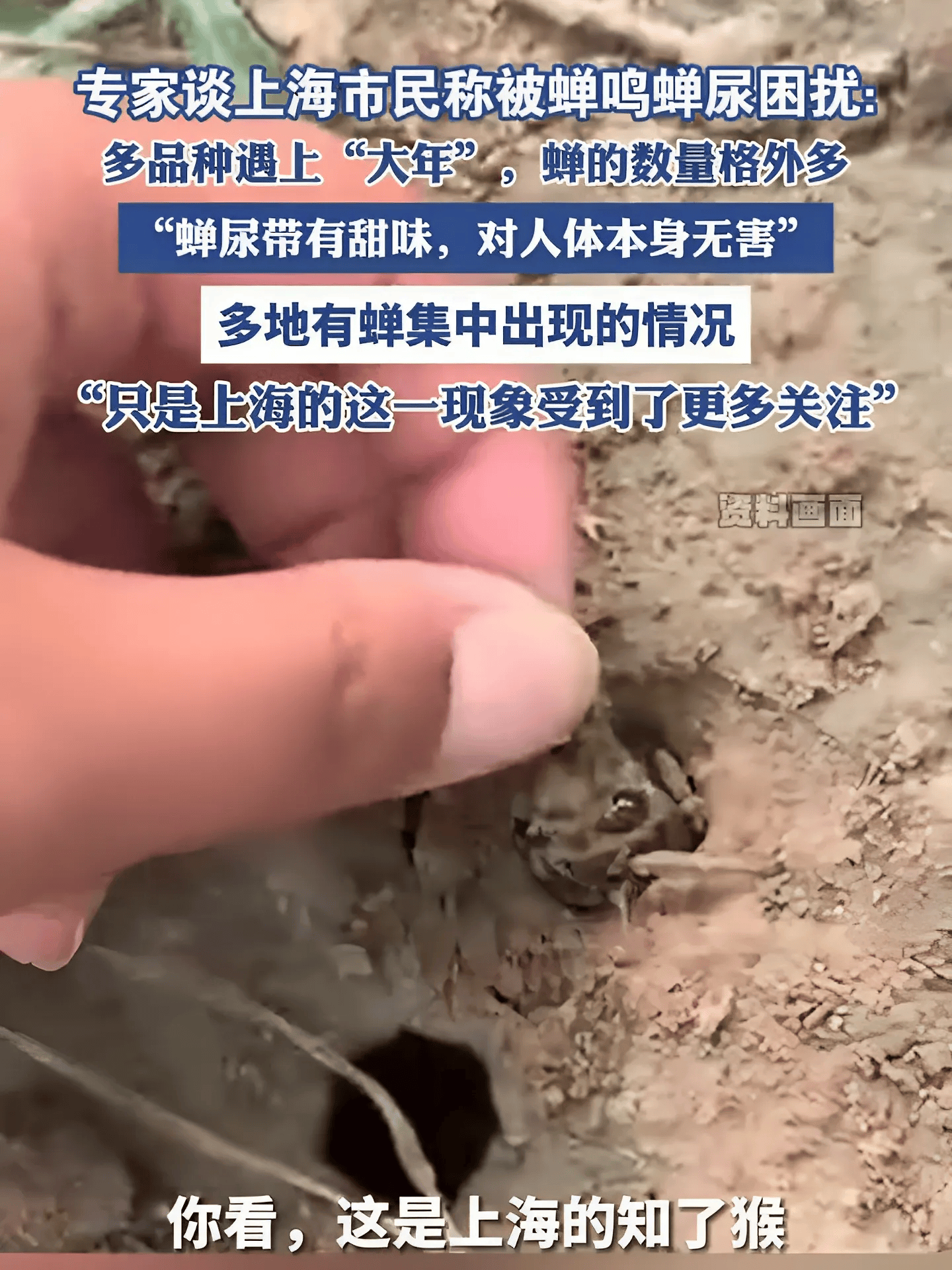

“凌晨三点还在被蝉鸣轰炸,感觉耳朵要‘穿孔’了!”近日,上海多区市民在社交平台吐槽,今年夏季蝉鸣声格外响亮且持续,部分居民甚至因噪音难以入眠,“上海蝉多”相关话题迅速冲上热搜。对此,昆虫学专家解释称,今年上海蝉数量激增是多重因素叠加的结果,既有周期性“大年”的规律,也与气候、城市生态变化密切相关。

市民直呼“受不了”:蝉鸣成夏日“噪音攻击”

“往年也有蝉,但今年像开了‘立体环绕音响’!”家住徐汇区的李女士抱怨,近一周来,家中窗户紧闭仍能听到此起彼伏的蝉鸣,尤其是午后和夜晚,高分贝的叫声让老人难以午休,孩子写作业也分心。社交平台上,浦东、闵行等区的网友纷纷晒出视频:树梢上密密麻麻趴着蝉,叫声穿透力极强,有市民用分贝仪测试显示,近距离蝉鸣峰值超过80分贝,接近嘈杂街道的噪音水平。

专家揭秘:多品种叠加遇上“大年”爆发

为何今年蝉数量骤增?上海师范大学生命科学学院昆虫学教授王明远表示,今年是多个蝉品种的“大年”叠加期。“上海常见的蝉包括黑蚱蝉、蟪蛄和呜蜩,其中黑蚱蝉每2—3年出现一次繁殖高峰,蟪蛄周期更短,而今年恰好是黑蚱蝉的‘大年’,叠加蟪蛄等品种的同步活跃,导致数量激增。”

气候条件也“推波助澜”。王明远分析,去年冬季偏暖、春季降水充沛,为蝉幼虫提供了良好的土壤环境;今年夏季高温持续时间长,加速了蝉的羽化进程,使得成虫集中出现。此外,城市绿化面积扩大、树木种类增多,为蝉提供了更丰富的食物和栖息地,进一步助推了种群扩张。

蝉鸣“扰民”但生态价值高,呼吁理性对待

尽管蝉鸣让部分市民困扰,但专家强调其生态价值不容忽视。“蝉是森林生态系统的重要指示物种,其幼虫在土壤中活动能疏松土壤、促进养分循环,成虫则是鸟类、蜘蛛等动物的食物来源。”王明远建议,市民无需过度恐慌或驱赶,蝉的生命周期仅1—2周,集中鸣叫期过后数量会自然减少。

对于噪音敏感人群,上海市绿化管理指导站给出实用建议:可安装双层隔音玻璃或使用耳塞;在树木周围铺设反光膜或塑料布,干扰蝉的产卵行为;避免使用农药大规模喷杀,以免破坏生态平衡。

城市与自然:在共生中寻找平衡

“蝉多”现象也引发对城市生态的反思。近年来,上海通过增加绿地、推广本土树种等措施提升生物多样性,蝉数量的波动正是城市与自然互动的缩影。专家呼吁,公众应以更包容的心态看待季节性昆虫活动,同时,城市规划者可考虑在居民区与生态保护区之间设置缓冲带,通过植被配置降低噪音影响。

盛夏的蝉鸣,是自然奏响的“夏日交响曲”。当我们在空调房里抱怨噪音时,或许也可以打开窗户,听听这延续了亿万年的生命之歌——毕竟,这也是城市生机勃勃的证明。

未经允许不得转载:环球视察网 » 冲上热搜!上海市民崩溃:今年的蝉为啥这么多?吵得睡不着!专家:多品种遇上“大年”