七月的皖北,阳光炽热。在宿州市埇桥区朱仙庄镇大张小学的校园里,却奔涌着一股赤诚的热流。为深入乡村学校,关爱留守儿童,播撒红色基因之种。2025年7月1日 宿州学院“向阳桥”心禾助学志愿团的14名大学生志愿者,带着红纸黏土、革命故事与折纸画笔等走进校园,为留守儿童打造了一场“学史思今,践悟红魂”的夏日成长之旅。

指尖星火:小章鱼托起大情怀

黏土工坊里欢声阵阵。“先揉圆球做脑袋,再搓八条小触手!”志愿者手把手教孩子们制作粘土小章鱼。不一会儿,讲台上涌现出五彩斑斓的“章鱼军团”——有的触手紧握微型国旗,有的头顶戴着红星帽。一个留守男孩将红色黏土捏成爱心贴在章鱼胸前,轻声说:“它的触手能抱紧爸爸妈妈,像邱少云叔叔坚守阵地那样不松开。”小小章鱼,承载着孩子们对英雄的敬仰与亲情的思念。

图为志愿者们带领孩子们一起用粘土制作的小章鱼。汪旭 供图

红船启航:纸船载梦忆峥嵘

“折出船头,就是中共一大的南湖红船!”折纸课上,志愿者展开泛黄的历史图片,向孩子们讲述从南湖红船到渡江战役的木帆船故事。孩子们屏息折叠纸船,在船帆写下“强国”“和平”等心愿。当百只红船在操场水池中扬帆,五年级学生高举纸船誓言:“我们要做新时代的‘小舵手’!”。这场红船折纸课,早已超越了手工教学的意义。当孩子们的指尖触碰纸张的那一刻,历史不再是课本里遥远的文字,而是能被折叠、能被书写、能被扬帆的具象记忆。百只纸船里承载的不仅是“强国”“和平”的心愿,更是红色基因在幼小心灵里的悄然扎根。

图为志愿者一边讲故事一边教孩子们折纸船。李恒 供图

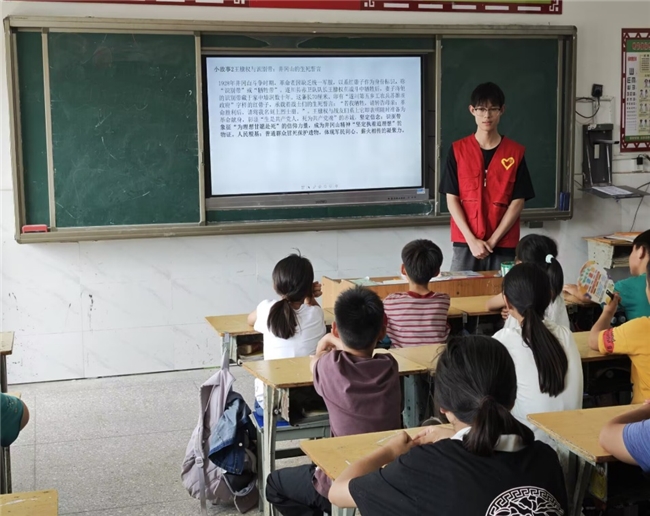

烽火课堂:烈火真金铸丰碑

多媒体教室内,空气肃穆。志愿者轻触屏幕,重庆铜梁邱少云纪念馆的全景影像徐徐展开:“这把烧焦的枪柄属于邱少云的战友王棣权——上甘岭战役中,他冒死穿越火线传递情报,牺牲前将染血的识别带塞给邱少云说:‘带它回家,告诉我娘……’。”画面定格在展柜中褪色的布条,墨写的“王棣权”三字依稀可辨。

当播放到邱少云潜伏阵地时,志愿者声音哽咽:“烈火吞没他身体的瞬间,他死死压住身下泥土,右手紧攥着王棣权的识别带。”孩子们屏住呼吸,盯着屏幕上定格的焦黑军装残片,泪光在眼中闪动。

图为志愿者在给孩子们讲述革命烈士邱少云的英雄事迹。李恒 供图

丹青绘魂:画笔勾勒英雄色

“画出你心中的革命圣地!”绘画课上,志愿者展示延安窑洞、井冈翠竹、沂蒙红嫂影像。孩子们以稚拙笔触描绘心中英雄:有在烈火中紧握钢枪的邱少云,有延河畔纺线的战士,还有现代消防员逆行的身影。十岁女孩小雅的画作《永不熄灭的火》令人动容——金色星光从焦土中升起,照亮少先队员胸前的红领巾。

图为小雅正在绘画的作品《永不熄灭的火》。韩璐 供图

此次宿州学院“向阳桥”心禾助学志愿团在大张小学开展的 “学史思今,践悟红魂”活动,通过黏土制作、红船折纸、革命故事讲解、丹青绘画等丰富形式,将红色基因融入趣味互动中。孩子们在指尖创作里寄托对英雄的敬仰与亲情的思念,在纸船扬帆时立下做新时代“小舵手”的誓言,在烽火课堂中感悟纪律与信仰的力量,用画笔勾勒出心中的英雄与圣地。这场夏日成长之旅,让红色火种在孩子们的心中悄然播撒,也让薪火相传的使命在实践中愈发清晰。

作者:宿州学院 胡蕾、袁少杰、汪旭、王逍遥、阮雅茹、朱永晴、李恒、任海妹、吴鹏飞、韩璐、张瑜璐、李乐怡、张梦涵、王乐豪

未经允许不得转载:环球视察网 » 三下乡|宿州学院“向阳桥”心禾助学志愿团:童心向党续红脉,薪火相传承使命