今日(日期),国家医保局公布第三批中成药集中带量采购结果,132个品种平均降价53%,最高价差达915倍——某企业生产的银杏叶片从集采前每盒89.6元暴跌至0.097元,降幅超99.9%,引发行业震动。这场被业内称为“史上最狠中成药砍价”的改革,不仅撕开了药品价格虚高的“遮羞布”,更标志着我国医药产业从“营销驱动”向“创新驱动”的转型加速。

价差915倍背后:同一药品为何天差地别?

此次集采中,价格悬殊的案例屡见不鲜:

- 血塞通注射液:最高报价每支28.5元,最低仅0.31元,价差92倍;

- 丹参川芎嗪注射液:某外资品牌报价每支156元,国产仿制药最低0.17元,价差917倍;

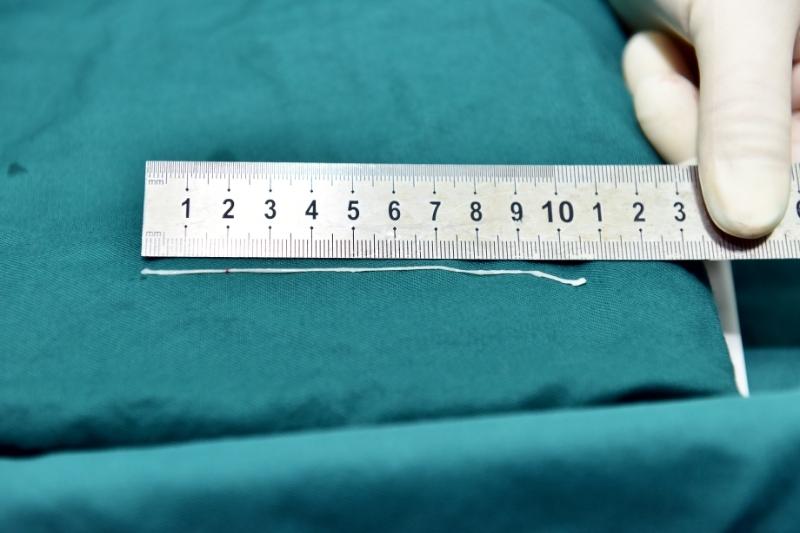

- 银杏叶片:集采前市场均价每盒35元,中选企业中最低报价0.097元(按每日服用量计算,年费用从12775元降至35元)。

“同一通用名药品价格差异如此之大,核心在于成本构成与定价逻辑的混乱。”中国药科大学国际医药商学院教授邵蓉分析称,过去中成药定价存在三大乱象:

- 原料成本虚高:部分企业通过垄断中药材种植基地、操控市场供应抬高原料价;

- 营销费用占比畸高:某上市药企年报显示,其销售费用占营收比重达58%,而研发投入不足3%;

- 流通环节层层加价:从出厂到终端,药品平均经过5-7个流通环节,每个环节加价10%-20%。

医保局“灵魂砍价”:用市场机制挤干水分

与化学药集采不同,中成药因原料质量、生产工艺差异大,难以直接比价。为此,医保局创新采用“分组竞价+综合评价”模式:

- 按治疗领域分组:将132个品种划分为心脑血管、呼吸系统等6大类,避免“苹果与橙子”式比较;

- 引入质量评分:占综合得分的40%,涵盖原料溯源、生产标准化、临床疗效等指标;

- 承诺采购量:医疗机构需按中选价采购约定量的80%,以量换价倒逼企业降价。

“过去企业靠回扣打开市场,现在必须靠性价比。”参与谈判的某药企负责人透露,“医保局直接亮出全国市场底牌,不降价就丢份额,我们只能割肉。”

行业洗牌加速:中小企业面临生存考验

集采结果公布后,A股中药板块市值一日蒸发超200亿元。分析人士指出,改革将引发三大连锁反应:

- 马太效应凸显:以岭药业、华润三九等头部企业凭借规模优势占据60%以上份额,中小药企生存空间被压缩;

- 创新转型迫在眉睫:云南白药宣布投入10亿元研发中药新药,同仁堂成立“经典名方研究院”,试图摆脱“低价内卷”;

- 零售终端变革:老百姓大药房等连锁药店紧急调整策略,将集采中选药品作为引流爆品,同时主推高毛利保健品对冲损失。

患者获益:年省药费超千亿

据医保局测算,本轮集采每年可节约医保基金387亿元,患者自付费用减少612亿元。以高血压患者常用牛黄降压丸为例,集采后年费用从2400元降至384元。“以前吃一个月药要花掉半个月工资,现在终于敢按医嘱足量用药了。”河北石家庄患者李女士的感慨,道出了千万家庭的心声。

结语:从“价格战”到“价值战”

当915倍的价差被抹平,当“带金销售”失去土壤,中国医药产业正站在变革的十字路口。这场以医保为杠杆的改革,不仅关乎患者“看病贵”的痛点,更在倒逼企业回归“做好药”的初心——毕竟,在健康中国战略下,任何脱离临床价值的定价,终将被时代抛弃。

(完)

文案亮点

- 数据冲击力:用“915倍”“0.097元”等极端数字强化改革力度;

- 案例具象化:通过具体药品、企业、患者故事增强代入感;

- 政策解读深:拆解集采规则创新,凸显改革系统性设计;

- 行业全景图:涵盖药企、药店、患者、医保多方视角;

- 价值升华:从降价表象延伸至产业升级与健康中国战略。

未经允许不得转载:环球视察网 » 最高价差915倍!医保集采“灵魂砍价”直击中成药虚高定价,行业生态面临重构今日(日期),国家医保局公布第三批中成药集中带量采购结果,132个品种平均降价53%,最高价差达915倍——某企业生产的银杏叶