2025年7月,浙江大学医学院95后博士生导师林晓阳因一组“实验室与篮球场无缝切换”的照片在网络引发热议。白天,他是带领团队攻克肿瘤免疫治疗难题的科研新星;夜晚,他化身篮球场上的“得分机器”,率领球队在浙江高校篮球联赛(浙BA)中屡创佳绩。这种“科研与热血”并存的反差人生,让网友直呼:“这才是真正的‘时间管理大师’!”

实验室里的“硬核博导”:28岁已发30篇SCI论文

林晓阳的科研履历堪称“开挂”:本硕博均就读于浙江大学,26岁博士毕业留校任教,28岁成为医学院最年轻的博士生导师之一。他专注于肿瘤免疫治疗方向,近年来以第一作者身份在《自然》《细胞》等顶级期刊发表30余篇论文,其研发的CAR-T细胞疗法已进入临床试验阶段。

“科研是理性与耐心的较量。”林晓阳的实验室位于浙大紫金港校区,墙上贴满实验数据图表,桌上堆着未拆封的快递——多是团队订购的试剂盒。学生李航透露:“林老师每天7点到实验室,凌晨1点才离开,连除夕夜都在改论文。”但这位“工作狂”博导也有另一面:“他总说,科研需要张弛有度,篮球就是他的‘解压阀’。”

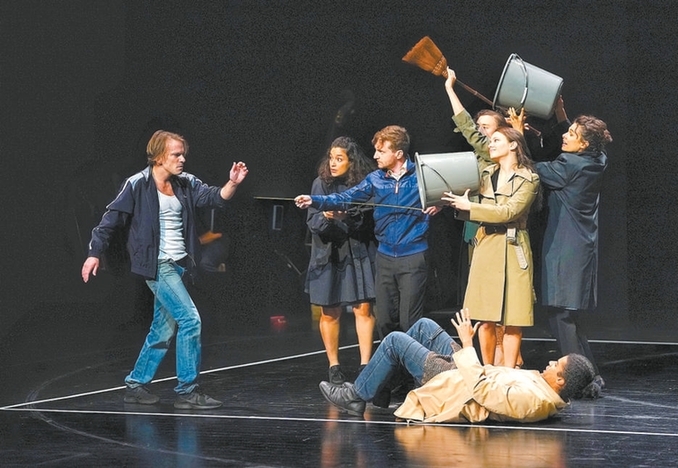

篮球场上的“全能战士”:浙BA赛场上的“关键先生”

浙BA是浙江高校间自发组织的篮球联赛,汇聚了浙大、西湖大学等高校的教职工与校友。林晓阳所在的“浙大医学院队”连续三年闯入四强,而他本人因精准的三分球和犀利的突破,被球迷称为“浙大库里”。

“他打球和做科研一样拼。”队友王教练回忆,某场半决赛中,林晓阳在第三节崴脚后仍坚持上场,最终命中绝杀三分。“赛后他一瘸一拐回实验室处理数据,我们都劝他休息,他说‘科研和比赛都不能留遗憾’。”

这种“双线作战”的底气,源于林晓阳对时间的极致规划。他每天6点起床晨跑,利用通勤时间听学术讲座;午休时抽空看篮球战术分析视频;晚上10点后,则换上球衣奔赴球场。“科研需要专注,但篮球教会我如何在高压下保持冷静。”林晓阳说。

“斜杠青年”的平衡术:兴趣与事业的相互成就

林晓阳的“双面人生”并非偶然。高中时,他曾因打篮球耽误学习,是教练的一句“真正的强者能在球场和考场都赢”点醒了他。进入浙大后,他加入篮球队并担任队长,同时保持专业排名前3%,最终保送直博。

如今,他常将篮球精神融入科研团队管理。“我要求学生在实验失败时像打篮球一样‘快速回防’,总结问题后立即发起下一轮进攻。”这种理念让他的团队在肿瘤免疫领域屡获突破,去年斩获国家自然科学基金优秀青年科学基金项目。

网友热议:打破刻板印象的“新青年榜样”

林晓阳的故事在网络引发热议。有网友调侃:“别人家的博导:白天发《自然》,晚上打浙BA;我家的博导:白天催论文,晚上催论文。”更多人则点赞他的生活态度:“科研与爱好从不对立,热爱可抵岁月漫长。”

面对赞誉,林晓阳保持谦逊:“我只是做了自己喜欢的事。”他透露,未来计划将篮球训练中的团队协作经验应用于跨学科科研合作,“毕竟,无论是攻克癌症还是赢得比赛,都需要一群志同道合的人并肩作战。”

未经允许不得转载:环球视察网 » 浙大95后博导“双面人生”:白天实验室攻坚,夜晚球场“制霸”浙BA