为深入践行 “三下乡” 以人民为中心、服务基层、奉献社会的理念,7月15日,烟台理工学院文法学院“弘法沧澜”实践队在深刻体悟沂蒙精神后,奔赴费县大青山党建示范片区党群服务中心,开展兼具温情与实效的群众服务及普法宣传实践。这支年轻的队伍用脚步丈量基层土地,以专业学识回应群众需求,在助力乡村发展的同时,为基层法治建设注入了青春动能,成为新时代青年扎根一线、服务社会的生动缩影。

集市里的“流动课堂”:让普法与助农同频共振

乡村集市作为村民日常交易的重要场所,既是民生百态的缩影,也是政策宣传的天然阵地。弘法沧澜实践队的第一分队便将工作阵地设在这里,创新推出“助农+普法”双轨模式,让专业服务融入市井烟火。

实践队队员向过往群众推介产品,助力农户拓宽销售渠道。在买卖间隙,他们顺势递上精心准备的普法宣传册,结合集市买卖场景,用通俗话语讲解消费维权、合同约定等法律要点,让群众在交易交流中,轻松将法律知识 “装进口袋”,达成助农增收与普法宣传的协同推进。

图为实践队队员进行助农并普法

公共空间的“法治驿站”:精准回应多元法律需求

基层治理的核心在于回应群众关切,法治宣传更需精准对接百姓需求。实践队第二分队将工作重心放在村头广场、文化活动中心等公共区域,围绕村民最关心的法律问题开展“菜单式”普法服务。

费县作为沂蒙精神的重要发源地,红色资源丰富。队员们结合当地这一特色,专门准备了《山东省红色文化保护传承条例》宣传材料,向村民们讲解保护孟良崮战役遗址、沂蒙红嫂纪念馆等红色资源的法律责任。“这些红色遗址不仅是历史的见证,更是咱们沂蒙精神的载体,保护它们既是对历史的尊重,也是法律规定的义务。”队员们的讲解让村民们明白了红色文化传承与法律守护的密切关联。

针对近年来农村地区高发的电信诈骗问题,队员们用发生在周边的真实案例,剖析了“冒充公检法”“中奖诈骗”“虚假投资”等常见套路。“凡是让您先转钱的,不管说得多紧急,一定要先给子女或村两委打电话核实。”通俗易懂的提醒让不少老人频频点头。此外,队员们还围绕医保报销、土地流转、婚姻家庭等村民关心的话题,详细解读了《社会保险法》《土地管理法》等相关法律条文,现场解答了多起具体问题咨询。

实践队队员向村民普法

农家院里的“暖心服务”:让法治温情浸润民心

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”实践活动的收尾阶段,全体队员深入村民家中,开展“一对一”帮扶与精准普法,将服务送到群众心坎上。

图为实践队队员帮助村民干活

结合农村老人防范意识较弱的特点,队员们重点讲解了冒充亲属借钱、虚假养老项目、低价旅游陷阱等诈骗形式,用典型案例阐释《老年人权益保障法》中关于财产保护的条款,教老人记住“三不原则”:不轻易转账、不透露密码、不相信陌生承诺。“要是有人打电话说您孙子住院要钱,您先挂了电话打给村支书核实,千万别慌着给钱。”队员们的耐心讲解,让老人们掌握了实用的防骗技巧。

图为实践队队员走进村民家中进行普法答疑

这种“服务+普法”的模式,让法律知识随着贴心服务浸润人心。不少村民表示,以前觉得法律是“书本上的条条框框”,现在通过这些年轻人的讲解和帮助,才明白法律是保护自己的“硬武器”。

青春担当绘就法治底色:基层实践彰显时代价值

此次“三下乡”实践活动,弘法沧澜实践队以“回应群众需求”为出发点,将法治宣传与民生服务深度融合,既解决了村民的实际困难,又提升了基层群众的法治意识,为乡村振兴注入了法治动能。

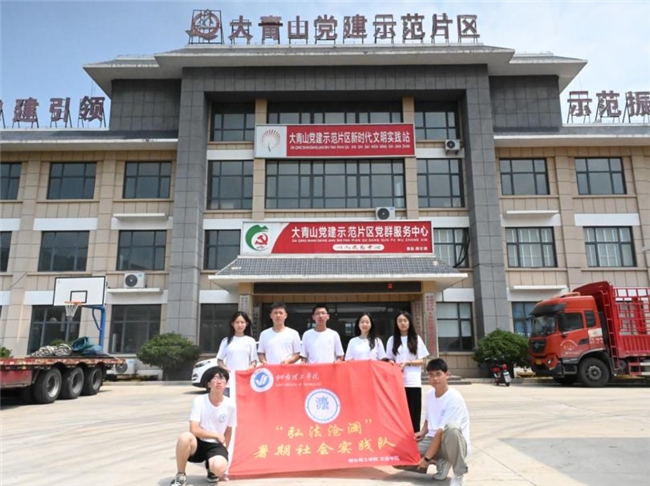

图为实践队在党群服务中心前合影留念

近年来,随着乡村振兴战略的深入实施,基层对法治服务的需求日益增长。青年学子作为新时代的建设者,将专业知识与基层需求相结合,既是对“三下乡”活动宗旨的生动践行,也是高校服务社会功能的具体体现。弘法沧澜实践队的探索,为基层普法工作提供了可借鉴的经验:从群众生活场景出发,用群众听得懂的语言,在解决实际问题中传播法律知识,让法治精神真正融入乡村治理的方方面面。

此次实践,以回应老人现实需求为出发点,将法律传播融入帮扶与日常沟通,实现 “温情帮扶” 与 “法治护航” 深度交融。弘法沧澜实践队为 “三下乡” 服务基层写下生动注脚,也为探索基层普法助农新模式贡献青春动能。青春的脚步永不停歇,服务的热情始终炽热。此次费县之行,不仅是一次实践活动的圆满完成,更是青年学子扎根基层、服务社会的新起点。相信在未来,会有更多青年加入到“三下乡”的队伍中来,用知识赋能乡村,用行动诠释担当,让法治之光照亮乡村振兴的康庄大道,共同绘就农业强、农村美、农民富的美好画卷。(通讯员 周鑫 黄元圣)

未经允许不得转载:环球视察网 » 青春力量扎根基层:“弘法沧澜”实践队书写“三下乡”法治助农新篇章